영산회상도

靈山會上圖

국보

시대

조선

크기

가로 240㎝

세로 329㎝

세로 329㎝

재질

비단에 채색

봉안처

성보박물관

본문

일반적으로 영산회상도는 불상의 뒤에 걸려 있는 후불탱화로 『법화경』을 토대로 하여 석가모니 부처님이 영축산에서 설법하는 모습을 묘사한 불화이다. 『법화경』은 삼국시대 불교가 한반도에 전래된 이후로 꾸준히 신앙되었고, 조선 후기에 크게 유행하여 『화엄경』과 함께 우리나라의 불교사상을 확립하는 데 큰 영향을 미쳤다.기존에는 종파와 신앙에 따라 주존으로 모시는 부처님이 사찰마다 달랐으나 임진왜란과 병자호란을 겪으며 혼란한 시대를 지나 조선 후기가 되면서 불교는 여러 종파와 신앙을 함께 수용하는 통불교 성향이 나타났다. 전쟁으로 소실된 사찰을 중건·중창하는 과정에서 많은 불사가 이루어졌고, 현세구복 성향이 강한 『법화경』의 주존인 석가모니부처님을 많이 봉안하였다. 그리고 석가모니부처님의 설법 장면을 그린 영산회상도 또한 이 시기에 많이 조성되었다.

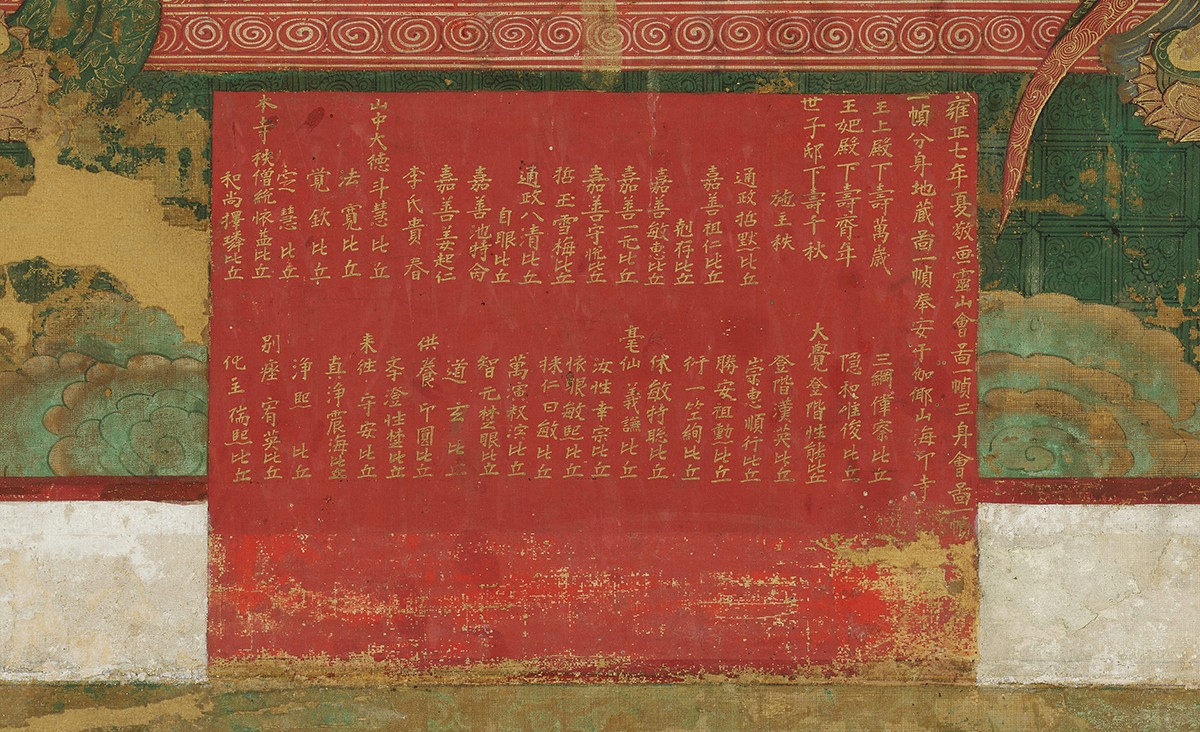

현재 해인사에 전해지고 있는 <합천 해인사 영산회상도>는 화기에 따르면 의겸義謙 스님의 주도로 총 12명의 스님들이 참여하여 1729년(영조 5) 조성된 것을 알 수 있다. 의겸 스님은 18세기 조계산과 지리산을 중심으로 경상도와 전라도·충청도에서 활약하며 <청곡사 영산회 괘불탱>(국보), <안국사 영산회 괘불탱>(보물) 등을 그린 조선 후기 대표적인 화승이다. 이미 여러 차례 대형 괘불 및 불화를 그린 경험을 축적하였고, 본인만의 화풍을 완성하여 <합천 해인사 영산회상도>에서 스님의 뛰어난 실력이 잘 드러난다. 그리하여 <합천 해인사 영산회상도> 화기에 의겸 스님을 당시 일반적으로 수화승首畵僧을 지칭하는 금어金魚가 아닌 붓을 자유자재로 다루어 신선의 경지에 이르렀다는 의미로 '호선毫仙'이라 칭하고 있다.

화면 중앙에 석가모니부처님은 두광과 신광을 갖추고 수미단에 앉아 항마촉지인을 하고 앉아 있으며 얼굴과 온몸에서 사방으로 빛이 뻗어 나간다. 부처님을 중심으로 3단 구성되어 하단에는 문수보살과 보현보살이 양쪽에 협시하고, 그 뒤로 가섭과 아난이 합장하고 있다. 가장 아래쪽에는 사천왕이 양쪽에 2위씩 대칭으로 부처님을 호법하고 있다. 부처님의 좌우로 12위씩 24위의 보살과 범천·제석천이 자리하고 있다. 중단에는 아라한을 비롯한 용왕, 용녀, 팔부중 등이 부처님을 둘러싸고 있다. 화면 상단에는 석가모니 부처님의 설법을 듣기 위해 144위의 분신불과 12위의 타방불이 하늘에서 하강하고 있다. 현재까지 알려진 영산회상도 중 가장 많은 인물로 구성되어 있다. 본존인 석가모니부처님을 화면 중앙에 크게 그리고, 아래에서 위로 갈수록 점점 작아지면서 상승감 있게 표현하여 전체적으로 안정감을 준다. 석가모니 부처님과 보살의 몸에 금을 사용하여 채색하였고, 각 존상들은 섬세한 필선으로 묘사하였다. 또한 각각의 복식에 금색 물결무늬, 꽃무늬, 넝쿨무늬 등 다양한 문양을 정교하게 그려 화려한 모습을 보여준다.

<해인사 영산회상도>는 조선 후기에 조성되었으나 부처님의 육계肉髻 표현과 제자들의 얼굴 표현, 문양 등을 통해 조선 전기 불화의 특징을 보인다. 이는 당대 최고의 화승이었던 의겸 스님의 역량과 전통의 계승을 잘 보여주는 사례이다. 또한, 세로 329㎝ × 가로 240㎝의 대형 불화임에도 인물 표현, 색 연출, 필선 등 뛰어난 예술성과 화격畵格을 인정받아 조선 후기를 대표하는 불화이다.