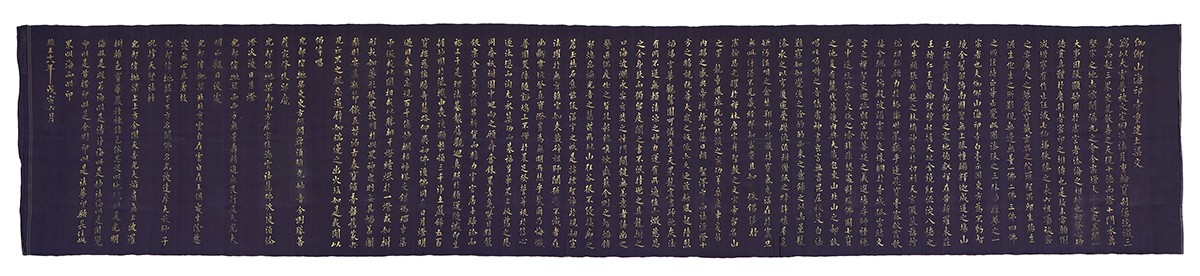

대적광전 중건 상량문

大寂光殿 重建 上樑文

시도유형문화유산

시대

조선 1818년

크기

가로 483㎝

세로 95㎝

세로 95㎝

재질

비단에 금니

봉안처

성보박물관

본문

상량문上樑文은 건물을 짓게 되거나 부분적으로 수리할 때 그 연유 또는 역사적 사실, 건물주에게 좋은 일이 있기를 바라는 기원문, 찬문, 공역자들의 이름과 상량시기 등을 적어 기록해 둔 문서이다. 그 종류로는 처음 지을 때 창건상량문, 건물이 낡거나 고칠 때 중수상량문, 본 건물 모양으로 다시 지을 때 중건상량문 등이 있다.<대적광전 중건 상량문大寂光殿 重建 上樑文>은 추사 김정희가 33세 때인 1818년(순조 18)에 쓴 상량문이다. 김정희의 아버지인 김노경은 경상도관찰사로 해인사 중건에 관여하게 되자 아들 김정희로 하여금 해인사 중창을 위해 시주를 권하는 <해인사 중건권선문>을 1817년에 쓰게 하였고, 이듬해에 대적광전이 완공되자 상량문을 짓도록 하였다. 이 상량문은 1971년 대적광전을 보수할 때 들보에서 발견되었으며, 그 원본은 꺼내어 해인사성보박물관에 보관하고 이를 그대로 쓴 모본과 보수기를 그 자리에 넣었다.

해인사는 1695년부터 1871년까지 176년 동안 일곱 번의 화재가 발생했는데 특히 1817년(순조 17) 때의 여섯 번째 화재는 막대한 피해가 발생해 팔만대장경과 장경각을 제외한 모든 건축물이 다 소실되었다. 김정희는 이런 해인사의 잦은 화재를 방지하고 진압하기 위하여 상량문 끝에 붙이는 노래인 육위사로 《법화경》<화성유품>의 8방 16불명과 『아미타경』의 6방 불명을 적었다. 이는 화재를 예방하거나 진압하는 하나의 비방이었다고 한다.

감청색 비단에 글자는 세로 4.1cm, 가로 3.5cm 크기의 금니로 한 줄에 20자씩 67줄로 해서체로 쓰였다. 추사체가 형성되기 이전의 작품으로 글씨는 반닷하고 품위가 있으며, 자신의 개성을 드러내기보다는 법식에 따르려는 흔적이 역력하다. 해인사에서 김정희의 글씨는 이 상량문 하나뿐이다. 그 이유는 김정희가 조선후기 해인사에 주석하며 글씨로 이름이 높았던 만파 의준 스님의 글씨를 공경하여 스님의 글씨가 있는 해인사에는 그의 글씨를 남기지 않았다고 한다.

이 상량문은 김정희의 초기 작품들 중 대표적인 것으로, 젊은 시절부터 가문을 통해 불교와의 지속적인 인연이 있었음을 확인할 수 있는 유물이다. 또한 해인사의 역사를 알려주는 귀중한 자료로써 그 가치가 매우 크다고 할 수 있다.