대적광전 목조비로자나불좌상 복장전적

大寂光殿 木造毘盧遮那佛坐像 腹藏典籍

보물

시대

고려 12~13세기

크기

대방광불화엄경 진본 권51~57

30.2㎝ × 18.5㎝

30.2㎝ × 18.5㎝

재질

종이

봉안처

성보박물관

본문

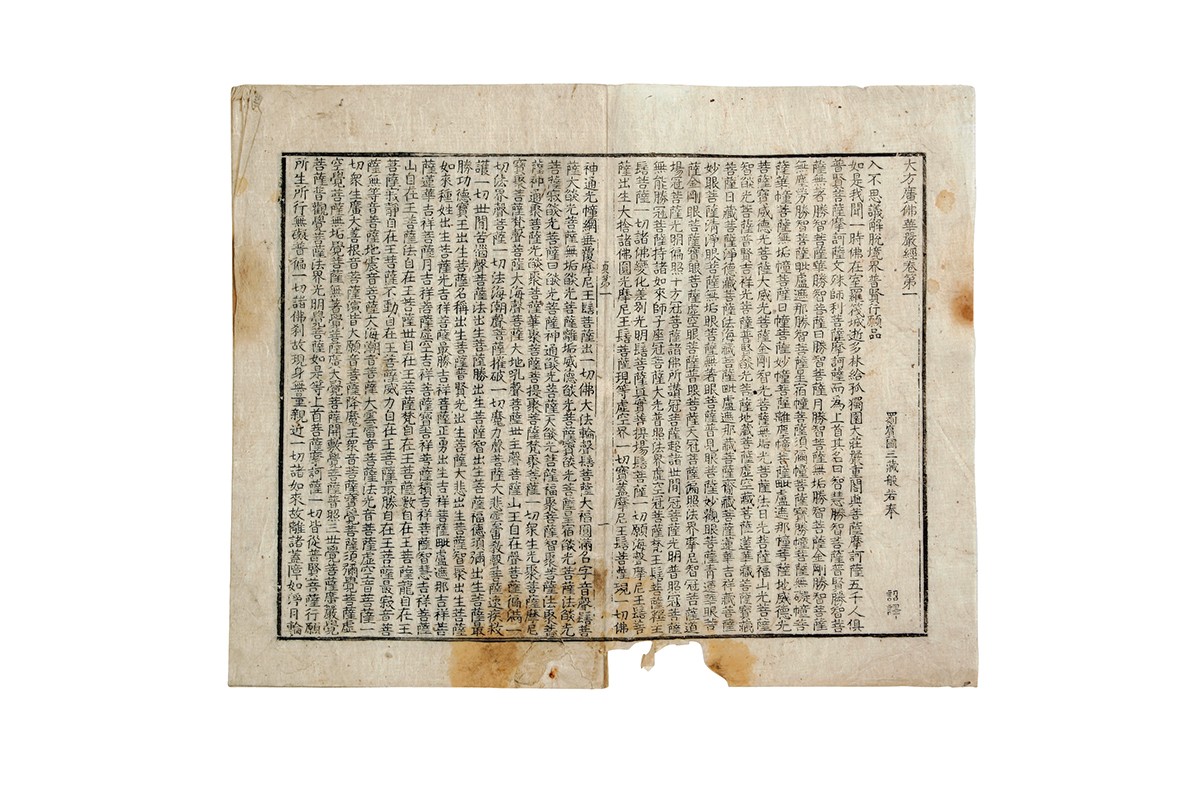

<해인사 대적광전 목조비로자나불좌상 복장전적>은 <해인사 대적광전 목조비로자나불좌상> 내부에 봉안되었던 것으로, 12∼13세기 고려시대의 출판·인쇄 역량 및 장정 형태와 함께 해인사·해진사·법수사의 불교 사상적 성격을 진단할 수 있고 해당 목판의 복원을 위한 자료로서 귀중한 가치를 지니고 있다. 아울러 각수 및 간행 정보 등도 12세기 중엽 조성된 다양한 판본의 실체를 살펴볼 수 있는 기준이 된다.<대방광불화엄경 진본 권51∼57(大方廣佛華嚴經晋本卷51∼57)>은 동진(東晋)의 불타발다라(佛駄跋陀羅)가 번역한『대방광불화엄경』진본 60권 중 권51~57의 잔본 1책(56장)이며 호접장본(蝴蝶裝本)이다. 한 줄에 34자가 배자된 소자본(小字本)으로 거란본(契丹本) 계열의 판본을 저본으로 판각한 것으로 추정되는 매우 희귀한 책이다.

<대방광불화엄경 정원본 권1∼권10(大方廣佛華嚴經貞元本卷1∼卷10)>은 반야(般若)가 번역한『대방광불화엄경』정원본 40권 중 권1~10의 잔본 1책(67장)이며 호접장본(蝴蝶裝本)이다. 한 줄에 34자가 배자된 소자본(小字本)으로 거란본(契丹本) 계열의 판본을 저본으로 판각한 것으로 추정되는 매우 희귀한 책이다. 권수제 다음 행에는 역자가 표시되어 있다.

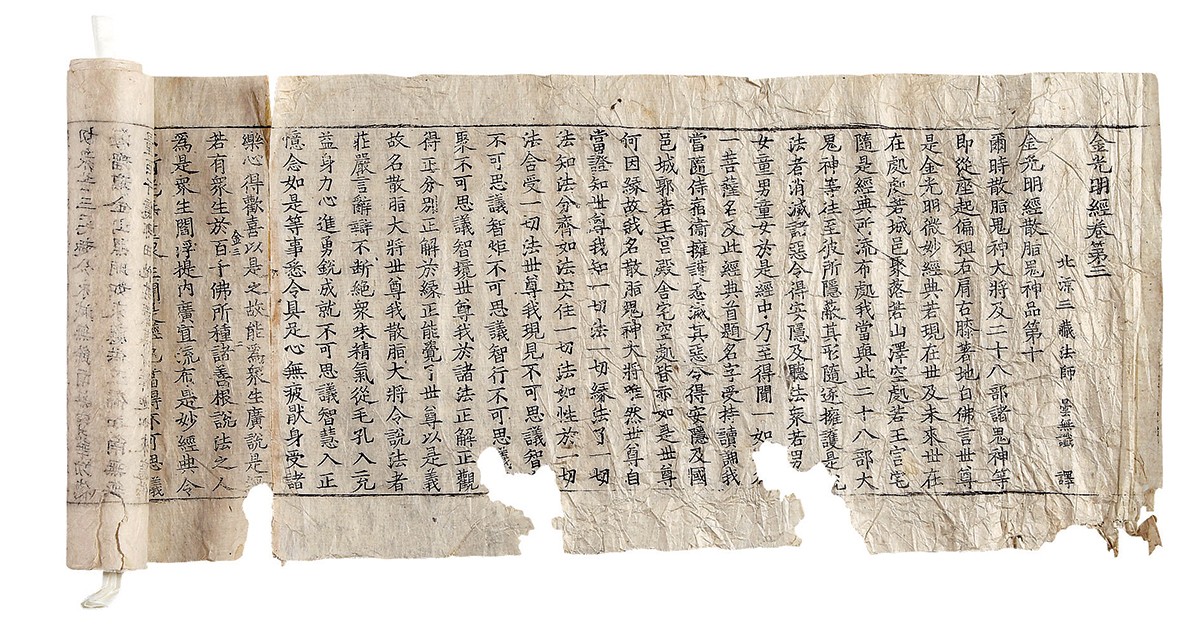

<금광명경 권3(金光明經卷3)>은 담무참(曇無讖)이 번역한 전4권 19품 가운데 권3에 해당되며 『인왕호국반야바라밀경(仁王護國般若波羅蜜經)』과 더불어 호국신앙의 중요한 경전으로 받아들여져 금광명경도량 이나 금광명법회의 소의경전(所依經典)이 되었다. 권두에는 ‘금광명경 권제삼(金光明經卷第三)’의 권수제에 이어 ‘북량삼장법사 담무참 역(北涼三藏法師 曇無讖譯)’의 역자가 있다. 본문은 ‘금광명경지귀신품제십(金光明經脂鬼神品第十)’으로 경명과 품차를 이어서 1행으로 표기하였다. 수록된 내용은 「산지귀신품」(散脂鬼神品, 10품), 「정론품」(正論品, 11품), 「선집품」(善集品, 12품),「귀신품」(鬼神品, 13품), 「수기품」(授記品, 14품), 「제병품」(除病品, 15품)으로 되어 있다. 이 판본은 12세기에 간행된 사간본(寺刊本)으로 추정되며 전본(傳本)이 많지 않은 희귀본이다.

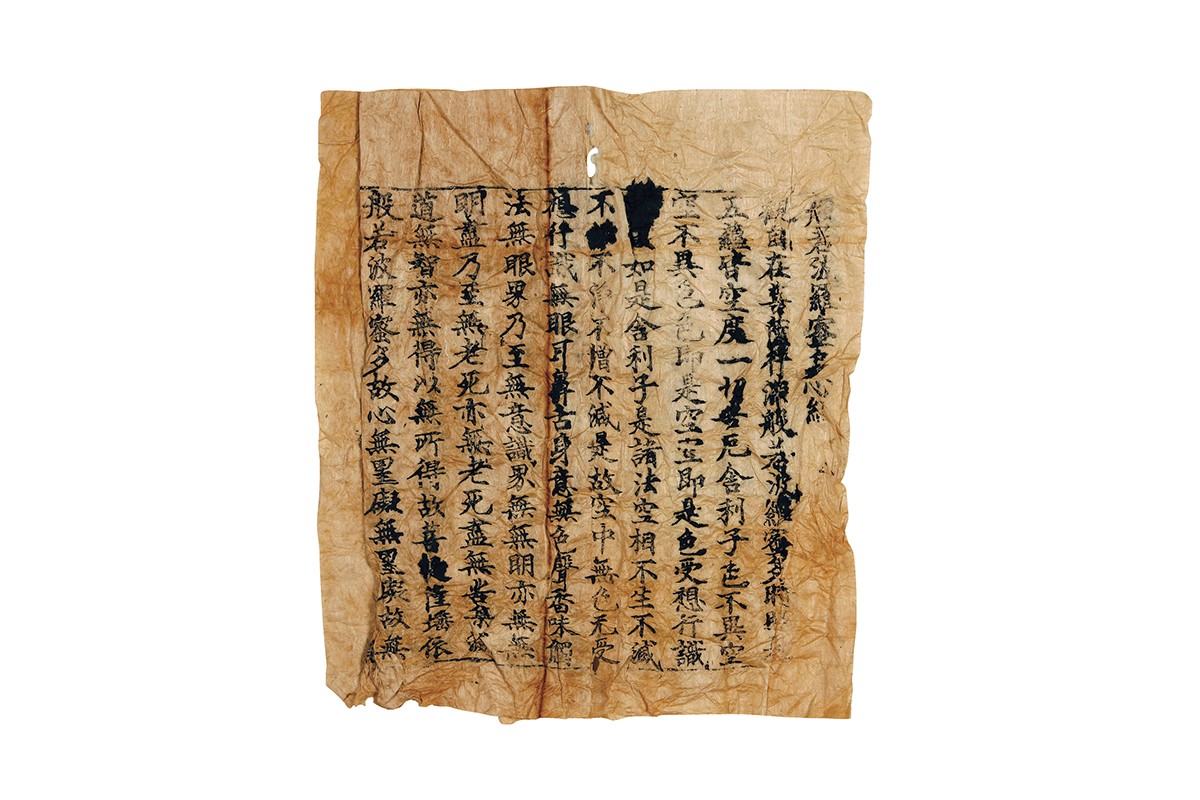

<반야바라밀다심경(般若波羅蜜多心經)>은 은 당(唐) 현장법사(玄奘法師)가 번역한 반야심경으로 전체 4면이 절첩장 형식으로 되어있다. ‘반야바라밀다심경(般若波羅蜜多心經)’이라 먹으로 쓰여 있고 결락이 없는 완전한 판으로 권말제(卷末題) 다음에 “特爲親父無病長生之願印成丁亥九月日弟子國子學生史柔直誌”(특별히 친부의 무병장생을 기원하여 <이 경을> 인출한다. 정해년 9월 모일에 불제자 국자감학생 사유직은 쓴다.) 라는 지기(識記)의 묵서(墨書)가 있다. 이 지문은 해인사 법보전 목조비로자나불좌상의 불복에서 수습된 같은 반야심경(般若心經)의 권말제 다음에 “伏爲先伯父尙書工部侍郞史褘往生西方見佛聞法之願印成時丁亥九月日奉三寶弟子國子進士史謙光誌”(삼가 돌아가신 백부이신 상서공부시랑 사위가 서방[西方, 극락정토]에 왕생하여 불법을 듣게 되기를 기원하여 <이 경을> 인출한다. 때는 정해년 9월 모일이다. 삼보[三寶]를 받드는 제자[佛弟子]이며 국자감 진사인 사겸광은 쓴다.) 라는 주필(朱筆)로 쓴 지문과 함께, 이 두 목조비로자나불좌상의 복장에 갈무리된 유물과 그 시기를 판단하는 데 주요한 자료가 된다. 비슷한 시기에 같은 경력을 지낸 인물이 존재했다고 보기는 어렵다는 점에서 지문에 보이는 사위(史褘)는 문공유(文公裕: ∼ 1159)의 묘지명을 쓴 사위(史偉, 검교태자대보 승무낭 항시상서공부시랑[檢校太子大保承務郎行試尙書工部侍郞]을 역임)와 동일인으로 추정된다. 이 추정이 맞다면 이 지문은 1159년과 가까운 정해년인 1167년(고려의종 21)으로 추정되고, 이 반야심경은 12세기에 판각 인출한 것으로 판단된다. 다른 복장 유물의 시대를 추정할 때에도 이 지문은 중요한 자료가 될 것이다.

<약사유리광여래본원공덕경(藥師瑠璃光如來本願功德經)>은 현장(玄奘)이 번역한 경전으로『약사경』으로 약칭한다. 인출시기는 12~13세기 경으로 추정되며,『초조대장경(初彫大藏經)』에 수록된 판과는 달리 함차(函次) 표시는 없고, 권수에 변상도가 있는 사간판으로 매우 희귀한 판본에 속한다.

<감지금니문수최상승무생계법>은 인도 출신 승려로 중국을 거쳐 고려에 입국한 지공(指空)이, 자신이 번역한 『문수최상승무생계경』의 내용을 바탕으로 1326년(고려 충숙왕 13)에 지켜야할 계율의 내용을 제자 각경(覺慶)에게 감지(紺紙)에 금니(金泥)로 써서 준 계첩(戒牒)이다. 표지는 금은니(金銀泥)의 보상화문으로 장식되었고, 8.2×6.3㎝의 소형 절첩장본이다. 매장 6행이며 1행에 11~12자로 필사되었으며, 1∼2면은 변상도(7.2×12.5㎝)가 있고 이어 본문은 비교적 간단하면서도 무생계(無生戒)의 실천 지침서 내용을 싣고 있다. 서문, 사귀의(四歸依), 육대서원(六大誓願), 최상승무생계, 원문(願文)의 순서로 구성되어 있다. 원문 끝에는 ‘태정삼년팔월일 수지제자각경(泰定三年八月日 受持弟子覺慶)’이라 적고 다시 ‘여래유교제자전수일승계법서천선사 지공(如來遺敎弟子傳授一乘戒法西天禪師指空)’과 함께 범서(梵書)의 수결(手決)이 있다. 이 가운데 ‘여래유교제자전수일승계법서천선사(如來遺敎弟子傳授一乘戒法西天禪師)’와 ‘수지제자각경(受持弟子覺慶)’ 및 ‘지공(指空)’은 본문의 서체와는 다르다. 완전본으로 보존상태도 양호하며 계첩을 넣었던 비단주머니도 함께 발견되었다. 받은 이의 이름을 붙여 『각경계첩(覺慶戒牒)』이라고도 한다. 현전하는 고려시대의 계첩은 몇 건에 불과하다.

이외에도 <초조본 약사유리광여래본원공덕경(初雕本藥師琉璃光如來本願功德經)>, <백지묵서사경> 등 다양한 복장전적이 포함되어 있다.