법보전 목조비로자나불좌상 복장전적

法寶殿 木造毘盧遮那佛坐像 腹藏典籍

보물

시대

고려 12~13세기

크기

반야바라밀다심경

26.3㎝ × 14.1㎝

26.3㎝ × 14.1㎝

재질

종이

봉안처

성보박물관

본문

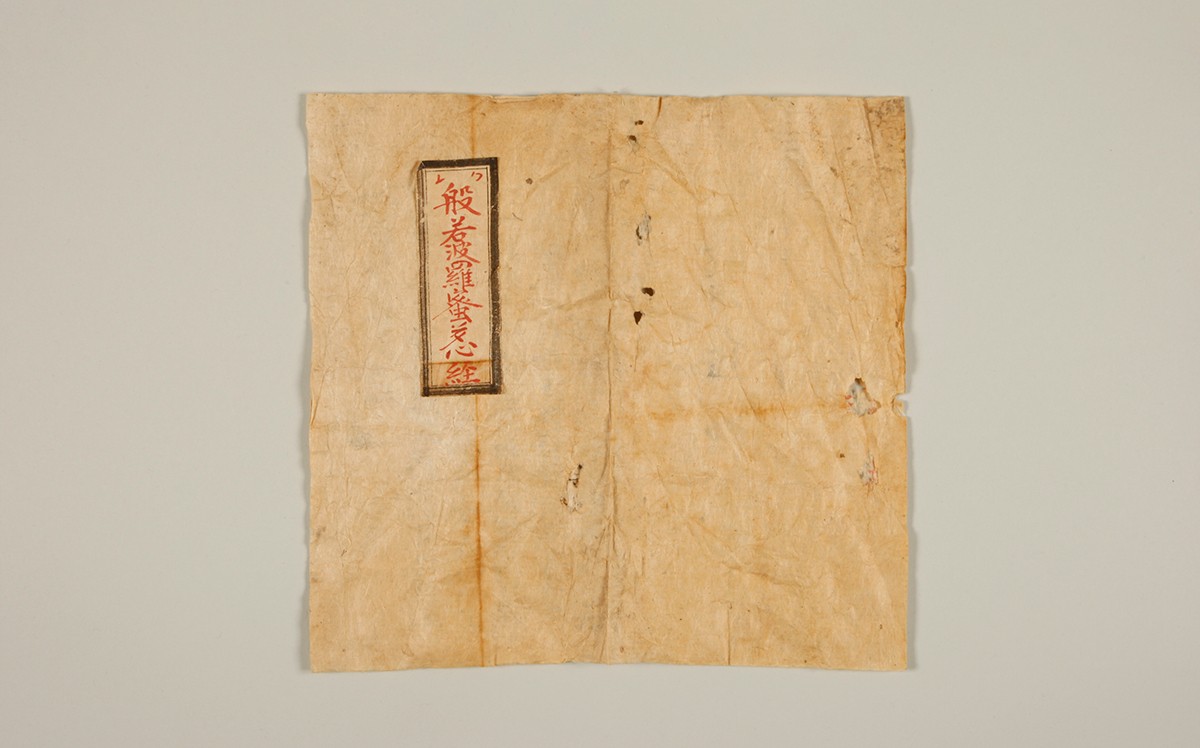

<해인사 법보전 목조비로자나불좌상 복장전적>은 <해인사 법보전 목조비로자나불좌상> 내부에 봉안되었던 것으로, 12∼13세기 고려시대의 출판·인쇄 역량 및 장정 형태와 함께 해인사·해진사·법수사의 불교 사상적 성격을 진단할 수 있고 해당 목판의 복원을 위한 원천자료로서 귀중한 가치를 지닌 자료들이다. 아울러 언평(彦平)·존심(存深) 등 각수 및 간행 정보 등도 12세기 중엽 조성된 다양한 판본의 실체를 살펴볼 수 있는 기준이 된다.복장전적 중 <반야바라밀다심경(般若波羅蜜多心經)>은 당(唐) 현장법사(玄奘法師)가 번역한『반야바라밀다심경』이 전체 4면의 절첩장 형식으로 되어 있다. 표지 제첨으로 ‘반야바라밀다심경(般若波羅蜜多心經)’이라고 먹으로 쓰여 있다.

권말제(卷末題) 다음에 “伏爲先伯父尙書工部侍郞史褘 往生西方見佛聞法之願 印成 時丁亥九月日 奉三寶弟子國子進士史謙光誌”(삼가 돌아가신 백부이신 상서공부시랑 사위[尙書工部侍郞 史褘]가 서방[西方, 극락정토]에 왕생하여 불법을 듣게 되기를 기원하여 <이 경을> 인출한다. 때는 정해년 9월 모일이다. 삼보[三寶]를 받드는 제자[佛弟子]이며 국자감 진사인 사겸광은 쓴다.) 라는 주필(朱筆)로 쓴 지문(誌文)이 있다. 비슷한 시기에 같은 경력을 지낸 인물이 존재했다고 보기는 어렵다는 점에서 지문에 보이는 사위(史褘)는 문공유(文公裕: ∼ 1159)의 묘지명을 쓴 사위(史偉, 검교태자대보 승무낭 항시상서공부시랑[檢校太子大保 承務郎 行試尙書工部侍郞]을 역임)와 동일인으로 추정된다. 이 추정이 맞다면 이 지문은 1159년과 가까운 정해년인 1167년(고려 의종 21)으로 추정되고, 이『반야심경』은 12세기에 판각 인출한 것으로 판단된다. 다른 복장 유물의 시대를 추정할 때에도 이 지문은 중요한 자료가 된다.

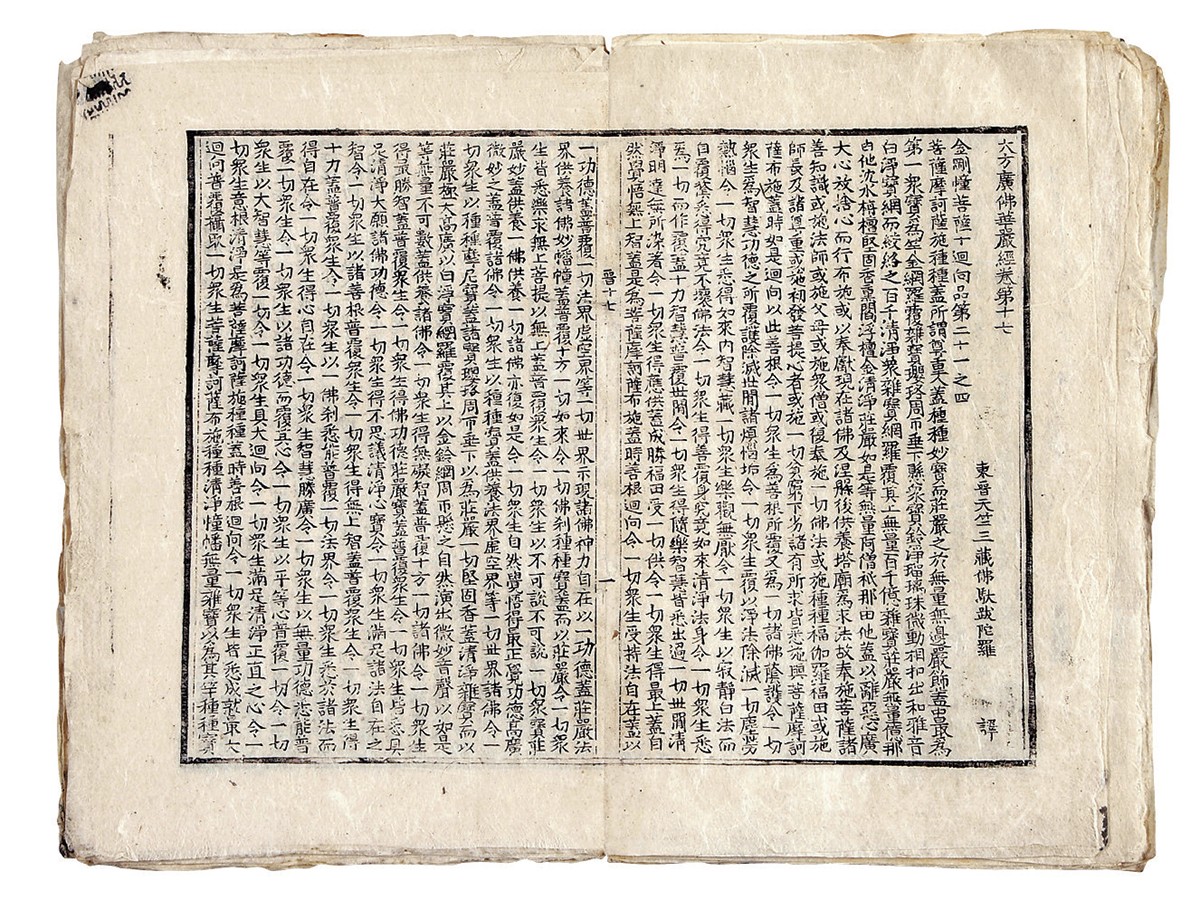

또한 <대방광불화엄경 진본 권16∼20(大方廣佛華嚴經 晋本 권16∼20)>은 동진(東晋)의 불타발다라(佛駄跋陀羅)가 번역한『대방광불화엄경』진본 60권 중 권16~20의 잔본 1책이며 호접장본(蝴蝶裝本)이다. 판심에는 ‘진 십육(晋 十六)’, 권차(卷次), 장차(張次) 순으로 되어 있으며, 거란본(契丹本) 계통의 번각본으로서 함차(函次)의 표기가 없는 점에서 사찰본으로 추정되는 귀중본이다.

그 외에도 <불설아미타경(佛說阿彌陀經)>을 비롯한 고려 12~13세기의 귀중한 자료들이 포함되어 있다.